|

|

楼主 |

发表于 2006-2-28 21:43:29

|

显示全部楼层

图60.宋

玉云龙纹炉

玉云龙纹炉,宋,高7.9cm,口径12.8cm。

炉青玉质。体圆形,侈口,无颈,垂腹,圈足外撇,两侧对称饰兽首吞耳。通体以“工”字纹为地,上饰游龙、祥云和海水纹。器内底阴刻乾隆七言诗一首:

何年庙器赞天经,刻作飞龙殿四灵。

毛伯邢侯异周制,祖丁父癸似商形。

依然韫匵阅桑海,所惜从薪遇丙丁。

土气羊脂胥变幻,只余云水淡拖青。

末署“乾隆戊戌孟秋御题”。

宋时,受理学“格物致知”思想的影响,文玩鉴赏成为时尚,对三代青铜器的研究也颇有成果。于是宋代的玉器形制便又多出了一个类别,那就是仿古青铜器玉器,简称仿古玉器。本器即以青铜簋为蓝本,但在器型和纹饰上多有增损变化,玉料也不是黄色。

毛伯邢侯

周代青铜器铭文中出现的人名。毛伯见于西周“班簋”铭,是穆王时期人,毛伯族的首领,名班,又称毛公。乾隆在御制诗中引用毛伯、刑侯名,并非特指某人而是泛指周代的祖先。

祖丁父癸

祖丁是商王之一,父癸是商、周两代青铜器铭文中经常出现的人名,并非一人。乾隆御制诗中借此二人名,泛指商代的祖先。

仿古玉器

自宋代始,仿古铜器的玉器制作逐渐形成了传统,以后历代多有沿袭,成为玉器形制的一个重要类型。从清代开始,仿古玉器已不局限于仿古铜器,还包括其它的一些形制,如仿汉代玉佩等。这一类玉器在造型、纹饰及名称上均仿古青铜器,只是尺寸小的多,选料多见黄色。主要包括两种类型:一是根据古铜器意韵进行玉器的创作;二是模仿青铜器完全复古。从清代始,仿古玉器已不局限于仿古铜器,还包括其它一些类型,如仿汉代玉佩等。

簋 guǐ

【名】

(会意,从竹,从皿,从皀。本义:古代青铜或陶制盛食物的容器,圆口,两耳或四耳)同本义〖around-mouthedfoodvesselwithtwoorfourloophandles〗 簋,黍稷方器也。——《说文》

皆云圆曰簋,谓内圆也。——《周礼·舍人》

注 二簋可用享。——《易·损》

每食四簋。——《诗·秦风·权舆》

宰夫设黍稷六簋。——《仪礼·公食礼》

陈馈八簋。——《诗·小雅·伐木》

鼎簋十有二。——《周礼·掌客》

饭土簋。——《史记·始皇纪》

臣闻昔者尧有天下,饭于土簋,饮于土簠。——《韩非子·十过》

管仲镂簋朱紘,山节藻棁,孔子鄙其小器。——宋·司马光《训俭示康》

又如:簋廉(盛酒的瓦器);簋实(置于簋器的黍稷)

注:

韫 韞 yùn

【动】

蕴葳;包含〖conceal;hide〗 韫,裹也。——《广雅》

? 韫于荆石。——《汉书·叙传上》

石韫玉而山晖。——陆机《文赋》

又如:韫藏(蓄积而未显露);韫椟(隐藏其才不为世用。或指隐藏其才以待时;也指深闺中的才女);韫愚(愚笨的样子);韫椟而藏(比喻为才不为世用)

[匵] dú 古同“椟”。木匣;木柜;小棺材

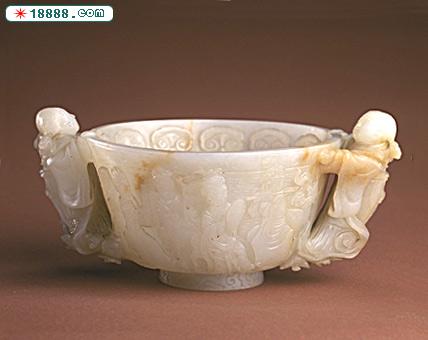

图61.

白玉双立人耳礼乐杯

白玉双立人耳礼乐杯,宋,高7.5cm,外口径11-11.4cm,足径4.5cm。清宫旧藏。

杯白玉制,圆形,口微外撇,壁较厚。内壁凸雕32朵云纹,外壁饰礼乐图,凸雕10人,或持笙、笛、排箫、琵琶等乐器演奏,或歌唱。杯两侧各雕一立人为耳,其人手扶杯口,足踏云朵。

安徽的宋墓中曾出土过银质礼乐杯,与此杯类似。此杯之造型在宋、元时期极为流行。这件玉杯进入清代宫廷时间较早,深受乾隆皇帝的喜爱,在清宫遗存玉器中有乾隆时期的仿制品。 |

-

-

|